更新日:2023年2月20日

ここから本文です。

田の神さぁの謎を解く?(拓本を取る)

市内全域のいたるところで田を見守っている「田の神さぁ」。

いつ、誰が、どのような思いをこめて造り、お祀りしたのでしょうか。

残念ながら、多くの「田の神さぁ」は、背面や台座に文字が彫られていることは少なく、文字を刻み、年号や、造り主などが刻まれている「田の神さぁ」もあります。

概ね江戸時代に作られたということが分かっています。

「田の神さぁ」の多くは田んぼのそばでじっと田を見守っていますので、長い年月の間にコケが生えたり、像自体が痛んだりしてしまっていたりします。

もともと彫られていた文字も読みにくかったり、読めなくなったりしています。

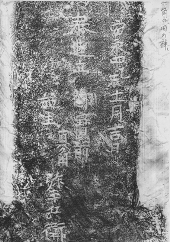

そのような文字を読みやすく、また資料化するために『拓本』という方法を用います。

文化財センターが実施した「田の神さぁ」の拓本取りの実際を紹介します。

|

|

|

|

|

市指定 真角の田の神 |

たわしなどを使って掃除します。 |

きれいになった背面。 |

|

|

||

|

拓本を取る面に和紙を貼り、専用の墨を使って和紙に文字を写し取ります。 |

≪作業の様子1≫ |

≪作業の様子2≫ |

|

|

|

|

|

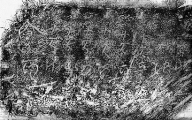

西目川路の田の神 |

|

作業の様子 |

|

|

|

|

|

真角の田の神(背面) |

西目川路の田の神 |

西目川路の田の神 |

刻まれた文字の判読作業は現在実施中です。

動画形式のファイルをご覧いただく場合には、Microsoft Windows MediaPlayerが必要です。Microsoft Windows MediaPlayerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

広告

Copyright © Kanoya City. All rights reserved.

文字サイズ

文字サイズ