更新日:2025年7月1日

ここから本文です。

介護保険料

40歳以上の方が加入する介護保険は、加入者からの保険料と、国・鹿児島県・鹿屋市からの公費を財源として運営されます。

加入者が介護を必要とするときに、介護サービスを利用する費用に充てることで、加入者とその家族を支えます。

介護保険制度では、介護保険事業計画を3年ごとに見直すこととなっています。

介護保険の財源(保険給付分)

サービス給付に必要な財源は、保険料が5割・公費が5割となっています。一人ひとりの保険料が鹿屋市の介護保険を支えていますので、保険料の納付にぜひご協力ください。

|

保険料(50%) |

|

|---|---|

|

第1号被保険者(65歳以上)の保険料 |

第2号被保険者(40~64歳)の保険料 |

|

23% |

27% |

|

公費(50%) |

||

|---|---|---|

|

鹿屋市の負担金 |

鹿児島県の負担金 |

国の負担金 |

|

12.5% |

12.5% |

25% |

介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額の決定方法

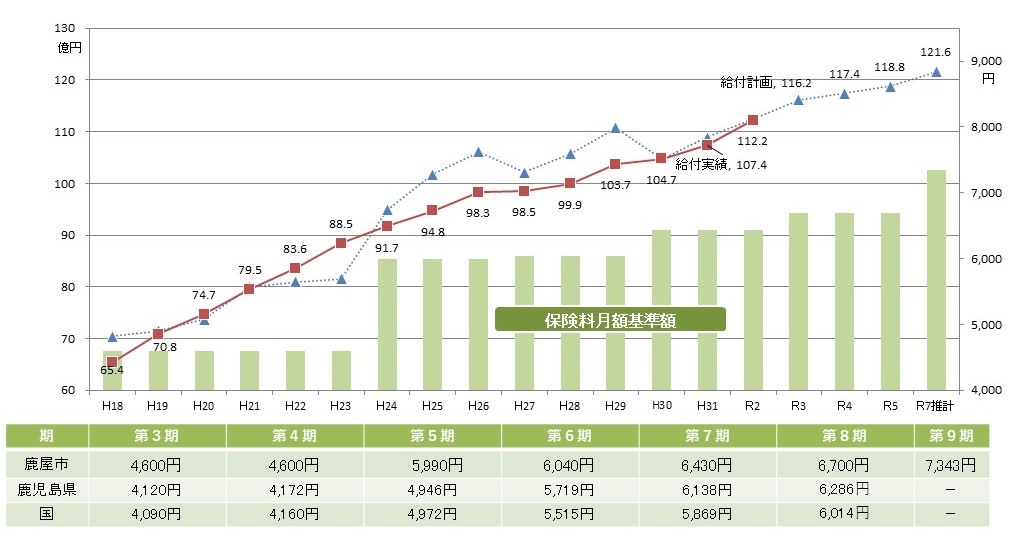

3年間毎に、高齢者数や介護認定率、新しいサービス整備計画等の見込みから、3年間の介護保険サービス給付の計画額を算定し、高齢者数と負担割合で割り戻して月額基準額を算出します。

介護サービスを使うだけ介護保険料は上昇する仕組みになっていますが、鹿屋市の介護保険料は全国や県の平均と比較しても高いことから、1.介護予防や重度化防止の推進、2.日常生活支援の充実、3.在宅医療と介護の連携推進、4.介護給付の適正化を重点施策として取組んでいます。

段階別介護保険料額(令和7年度~令和8年度)

月額基準額から所得段階に応じて、次のとおり年間の保険料額が決定されます。

|

所得段階 |

対象者 |

保険料率 |

年間保険料額 |

|---|---|---|---|

|

第1段階 |

生活保護受給者 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の人 |

基準額 ×0.285 |

22,914円 |

|

第2段階 |

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超120万円以下の人 |

基準額 ×0.485 |

38,994円 |

|

第3段階 |

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 |

基準額 ×0.685 |

55,074円 |

|

第4段階 |

本人が市民税非課税で(世帯に課税者がいる)、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の人 |

基準額 ×0.9 |

72,360円 |

|

第5段階 |

本人が市民税非課税で(世帯に課税者がいる)、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超の人 |

基準額 |

80,400円 |

|

第6段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |

基準額 ×1.2 |

96,480円 |

|

第7段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |

基準額 ×1.3 |

104,520円 |

|

第8段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |

基準額 ×1.5 |

120,600円 |

|

第9段階 |

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 |

基準額 ×1.7 |

136,680円 |

| 第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 |

基準額 ×1.9 |

152,760円 |

| 第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 |

基準額 ×2.1 |

168,840円 |

| 第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1000万円未満の人 |

基準額 ×2.3 |

184,920円 |

| 第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1000万円以上の人 |

基準額 ×2.4 |

192,960円 |

*消費税率引上げに伴う社会保障充実策として、市民税非課税世帯の人(所得段階第1~3段階)の介護保険料を軽減しています。

*令和6年(1~12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が809,000円となり、80万円を超えることを踏まえ、令和7年度分より第1、第2、第4、第5段階の基準を見直し、年金収入等809,000円を基準にすることとなりました。(介護保険法施行令の改正による)

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の納入方法

保険料の納入方法については次の方法があります。

特別徴収(年金からの納付)

年金が年額18万円以上の方については年6回ある年金の定期支払の際に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収

年度途中で65歳になられたり、他の市区町村からの転入、保険料の所得段階が変更となった場合などに、市が送付する納付書または口座振替にて納付する方法です。

- <納付書による納付>

納付書での納付は、市役所本庁、総合支所のほか、鹿屋市内の金融機関又はコンビニエンスストアでできます。

納付できる金融機関及びコンビニ

- <キャッシュレス決裁>

納付書に印字されているバーコードを、お使いのスマートフォンの支払いに対応したアプリで読み取ることでキャッシュレスで簡単に納付できます。

利用できるキャッシュレスサービス

- <クレジットカード決済>

クレジットカードでの決済に対応しています。

市税等のクレジットカード決済について

- <口座振替による納付>

金融機関やコンビニエンスストアにお出かけいただかなくても、自動的に口座から納付できます。

口座振替の手続きは、鹿屋市内の金融機関窓口又は鹿屋市役所本庁、各総合支所及び出張所でできます(ゆうちょ銀行については郵便局でのみ受付)。

ただし、キャッシュカードによる手続きは、市役所本庁のみできます。

口座振替の申し込み手続きについて

キャッシュカードによる口座振替の申し込み手続きについて

普通徴収の納期について

普通徴収の納期は全8期(7月~翌年2月)となります。

第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の保険料

国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方式で決まります。

介護保険料を納めないでいると

介護保険料を納めないでいると、財産の差押さえなどの滞納処分のほか、滞納期間によって以下のような措置がとられることがあります。

1年以上滞納すると・・・

利用したサービス費用をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分(費用の9割)が払い戻されます。

1年6か月以上滞納すると・・・

利用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払戻しを申請しても、一部又は全部が一時的に差し止められます。

2年以上滞納すると・・・

保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担*が3割に引き上げられます。

また、高額介護サービス費等の制度適用も受けられなくなります。

*平成30年8月から利用者負担が3割の方は4割になります。

介護保険料の減免制度

災害や、失業等に伴い前年に比べ所得が激減するなど、保険料の納付が困難で要件を満たす場合は、申請により介護保険料が減免となります。減免の要件を確認の上、申請してください。

減免の要件

減免の割合は、減免の該当要件や所得などによって異なります。

1.本人又は世帯の生計維持者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき

所有する住宅、家財又はその他の財産の損害の合計額(保証金等により補填された金額を除く)が当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合

2.世帯の生計維持者が死亡、又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき

当該年の所得の見積が前年の合計所得金額の10分の5以下に減少した方で、前年の合計所得が400万円以下の方

3.世帯の生計維持者の収入が、事業の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき

当該年の所得の見積が前年の合計所得金額の10分の5以下に減少した方で、前年の合計所得が400万円以下の方

4.世帯の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき

干ばつ、冷害、凍霜害等による不作の損失額の合計額(保証等によって補填された金額を除いた額)が平年の農作物等による収入額の合計の10分の3以上ある方で前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下(農業等による所得以外の所得が400万円を超えるものを除く)の方

申請に必要なもの

- 申請書(減免申請書(PDF:71KB))

- 失業、休業、廃業がわかるもの、給与証明書等収入の見込みの確認できるもの、公的年金の収入額が確認できるもの等の、減免の種類に応じた状況の確認のできる書類(詳細については高齢福祉課へお問合せください)

申請先

本庁1階高齢福祉課窓口

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

広告

Copyright © Kanoya City. All rights reserved.

文字サイズ

文字サイズ